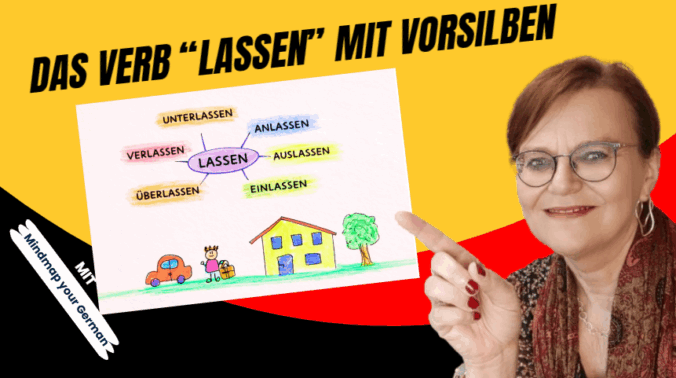

Das Verb „lassen“ und seine Vorsilben – Verben mit Vorsilben gehören zu den anspruchsvollsten Bereichen der deutschen Sprache. Besonders Kombinationen mit „lassen“ sorgen bei vielen Lernenden auf B2- und C1-Niveau für Unsicherheit. Dabei sind genau diese Strukturen entscheidend für einen differenzierten und natürlichen Sprachgebrauch.

Deshalb habe ich ein Video für dich aufgenommen. Du findest es auf YouTube – schau es dir gerne an.

Du brauchst eine Transkription? Hier ist sie!

Warum sind diese Verben mit „lassen“ so wichtig?

„Lassen“ ist bereits als Grundverb vielseitig: etwas erlauben, etwas nicht tun, jemanden etwas machen lassen. Kommt jedoch eine Vorsilbe hinzu, verändert sich die Bedeutung teilweise stark.

Anlassen wird häufig im technischen Kontext verwendet, etwa bei Motoren oder Geräten. Auslassen bedeutet dagegen, etwas bewusst nicht zu tun oder zu erwähnen. Einlassen hat oft eine reflexive Bedeutung, zum Beispiel sich auf eine Diskussion einlassen. Überlassen drückt eine Übergabe oder Verantwortung aus. Verlassen kann sowohl räumlich als auch emotional gebraucht werden. Unterlassen bedeutet, bewusst auf etwas zu verzichten.

Typische Fehler auf B2- und C1-Niveau beim Verb „lassen“ mit Vorsilben

Viele Lernende kennen die Einzelbedeutungen, verwechseln jedoch die Kontexte. Besonders problematisch sind:

– Verwechslung von auslassen und unterlassen

– falsche Präpositionen bei sich einlassen auf

– Unsicherheit bei trennbaren und untrennbaren Formen

– fehlende Differenzierung im schriftlichen Ausdruck

Gerade in Prüfungen wie telc B2, Goethe C1 oder ÖSD C1 wirken präzise Verben stilistisch stark. Wer statt einfacher Umschreibungen gezielt „überlassen“ oder „unterlassen“ verwendet, zeigt sprachliche Reife.

Wie kannst du diese Verben mit „lassen“ aktiv trainieren?

Ein besonders effektiver Weg ist die Shadowing-Methode. Durch lautes Mitsprechen automatisierst du Strukturen und entwickelst ein besseres Sprachgefühl. In meinem Buch „Shadowing – Dein Weg zum Sprechen“ findest du konkrete Trainingspläne, mit denen du komplexe Verben nachhaltig in deinen aktiven Wortschatz integrierst.

Zusätzlich empfehle ich dir:

– eigene Beispielsätze aus deinem Alltag zu bilden

– typische Prüfungssätze umzuschreiben

– bewusst auf Präfixe und ihre Grundbedeutung zu achten

– mit Transkriptionen zu arbeiten und wichtige Stellen zu markieren

Weitere passende Videos auf meinem Kanal behandeln Verben mit anderen Vorsilben, das Verb „lassen“ auf B2-Niveau und typische Wortverwechslungen im Deutschen. Diese Themen ergänzen das heutige Video ideal.

Wenn du intensiver an deinem Ausdruck arbeiten oder dich gezielt auf eine Prüfung vorbereiten möchtest, kannst du auch mit mir zusammenarbeiten. In meinen Onlinekursen für Basis, Aufbau und Profi trainieren wir genau solche Strukturen systematisch – mit individueller Korrektur und aktiver Sprechpraxis.

Schreib mich gerne an. Die Mailadresse lautet: mindmapyourgerman@gmail.com

Fazit zum Verb „lassen“

Verben mit „lassen“ und Vorsilben sind kein Randthema, sondern ein Schlüssel zu fortgeschrittenem Deutsch. Wer sie versteht und aktiv verwendet, hebt sein Sprachniveau deutlich an. Mit klaren Erklärungen, gezieltem Training und regelmäßigem Shadowing erreichst du Schritt für Schritt mehr Sicherheit und Ausdruckskraft.

Die neuesten Kommentare